Sandra Palestro Contreras

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Muchas mujeres adultas de hoy vivimos la década de los 60’ con el puño en alto, por decirlo de alguna manera. En plena guerra fría entre los bloques comunista y capitalista, queríamos cambiar el mundo y no nos parecía imposible. Nuestras antecesoras habían seguido las huellas de otras que a su vez las antecedieron y abrieron nuevos caminos de emancipación de su condición subordinada en la sociedad, con demandas de igualdad entre hombres y mujeres, divorcio, aborto, capacidad civil, derechos políticos plenos. Otro grupo de demandas se enfocaba en mejorar su situación de pobreza, la precariedad en el trabajo, su nivel cultural, la carestía de la vida. Además, en tiempos de convulsión nacional y mundial, asumían la defensa del régimen democrático y la paz.

La década de los 70’ la inauguramos con la elección de Salvador Allende a la Presidencia de la República, y un Programa de Gobierno que abría esperanzas en vastos sectores del país. El discurso de la Unidad Popular puso el acento en que solo “la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrá romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación”, y que la participación en instancias de toma de decisiones sería la forma en que todas y todos ejerceríamos poder.

La agenda social del gobierno incluía “eliminar toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios”. Estimular la sindicalización de las Empleadas de Casa Particular; otorgar plena capacidad civil a las mujeres casadas; divorcio con disolución de vínculo e igualdad jurídica para todas las hijas e hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. Además, el gobierno consideró dentro de sus primeras cuarenta medidas otorgar previsión para las dueñas de casa, desayuno para estudiantes de educación básica y almuerzo para aquellos niños y niñas cuyos padres no pudieran otorgárselo, medio litro de leche diario para las niñeces hasta los 15 años y mujeres embarazadas, y la implementación de consultorios materno-infantiles en cada población. (Programa de la Unidad Popular, 1969). Con la participación decidida de miles de mujeres y hombres, varias de estas medidas se alcanzaron a concretar.

Las mujeres llevábamos 20 años con derecho a voto y nos habíamos incorporado a los partidos políticos, pero muchas más que solo las militantes de izquierda, participábamos con entusiasmo y compromiso en el proceso que se vivía. En el período parlamentario 1969-1973 resultaron electas 9 diputadas (6%) y una senadora (2%). En tanto, Mireya Baltra, militante comunista, fue designada Ministra del Trabajo durante el gobierno de Salvador Allende. El 4 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones parlamentarias para el período 1973-1977, entonces fueron elegidas 14 diputadas (9.3%) y una senadora (2%), período que no se cumplió a raíz del golpe civil militar. Ingresamos a los sindicatos y se legisló para mejorar la situación laboral: se amplió el fuero maternal, se extendió el permiso pre y postnatal de 45 a 90 días y se comenzó a implementar la ley de jardines infantiles. En educación participamos como maestras siendo egresadas de enseñanza media, debido a la ampliación de la cobertura para educación básica. En salud participamos en brigadas y comités paritarios, en campañas sanitarias de vacunación y del medio litro de leche.

Las y los jóvenes se integraron a clubes juveniles, culturales y deportivos que habían proliferado en los sectores populares. Las mujeres pobladoras, se encontraban mayoritariamente en Comités de Vivienda, “tomas de terrenos”, Juntas de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados, y masivamente en Centros de Madres. Estos, llegaron a ser 20 mil durante el gobierno de la UP, con cerca de un millón de afiliadas. Los Centros de Madres, fueron lugares de encuentro, capacitación y esparcimiento. Tuvieron la virtud de sacar a las mujeres del aislamiento en sus hogares y desarrollar su espíritu asociativo; contribuyeron a colectivizar los problemas más apremiantes de las mujeres y a tomar conciencia de sus propios intereses y anhelos. Hasta que la dictadura se apoderó de ellos con la intención de hacerlos su base de apoyo, sin embargo, la mayoría de las mujeres fue creando otras organizaciones propias, autónomas.

En momentos de desestabilización del gobierno, por parte de la derecha golpista, los medios de comunicación y el gobierno norteamericano, que se concretaba con el desabastecimiento, acaparamiento y mercado ilegal, agudizado por el paro de camioneros, las mujeres de la Unidad Popular participamos activamente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), organizaciones de nivel vecinal encargadas de asegurar la distribución de artículos de consumo básicos y controlar a los comerciantes que lucraban con el desabastecimiento. Hacíamos frente a las adversidades con entusiasmo, paliábamos la situación con trabajos voluntarios sin escatimar esfuerzos, éramos protagonistas en la construcción de una vida mejor para todos, todas y todes, y eso llenaba de sentido la propia vida.

Así llegamos al 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado y los fatídicos 17 años de terror y muerte que marcó la vida de todas y todos los habitantes del país. Específicamente, muchas mujeres fueron asesinadas y muchas permanecen desaparecidas; miles de mujeres, fuimos prisioneras y torturadas, y miles debimos salir al exilio. Las mujeres sufrimos violación y vejámenes sexuales como política terrorista de Estado. Como concluyen algunos estudios: para sembrar el miedo en la población de mujeres, para disciplinarnos, para hacernos saber que la lucha política no es el lugar que nos corresponde, y también para humillar a los hombres del bando enemigo. Solo la solidaridad y cuidados entre nosotras nos permitió sobrevivir a ese desquiciamiento; compartíamos los pocos enseres que teníamos, nos apoyábamos como podíamos y establecimos una rudimentaria organización.

Afuera de los sitios de prisión y tortura, las mujeres resistían la represión y se organizaban al alero de la iglesia popular de base, inspirada en la teología de la liberación, que cobijaba a diversas organizaciones territoriales desplegadas contra la dictadura, entre ellas las de sobrevivencia económica, de solidaridades múltiples y de defensa de derechos humanos.

En los 80’, muchas ex prisioneras y mujeres que volvían del exilio nos reincorporamos a la lucha antidictatorial, a esas infatigables jornadas de organización y movilización en que lográbamos unirnos mujeres de tan distinta procedencia social y tendencias políticas. Desde distintas vertientes se fue recreando el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Luego, las poderosas articulaciones que se formaron hasta recuperada la democracia: el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, el Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH 83’ y la agrupación Mujeres por la Vida, entre otras. Entonces, ya sabíamos de la capacidad y fuerza que podíamos generar aunando nuestra acción.

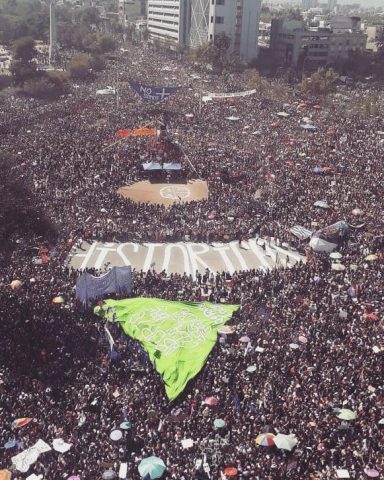

Ahora, ya entrado el siglo XXI, nos encontramos tres generaciones, con algunas de las demandas incorporadas a la legislación en los gobiernos anteriores y posteriores a la dictadura, que de alguna manera han mejorado la situación de las mujeres. Sin embargo, seguimos luchando contra nuestra condición secundarizada, la discriminación, la violencia. Estas son algunas de las demandas que levantamos junto a los millones de personas que nos tomamos las calles de todo el país en 2019. “Chile despertó” fue la consigna y estallaron todas las opresiones, de antes de ayer, de ayer y de hoy. Pero Chile no se había dormido, revueltas territoriales y sectoriales se venían produciendo desde hacía mucho tiempo: en 2006 el “pingüinazo” de estudiantes secundarios; en 2011 los movimientos sociales liderados por el movimiento estudiantil universitario; el movimiento ecologista contra la represa Hidroaysén; la comunidad LGBTQIA+ y vastos sectores sociales movilizados por el asesinato de Daniel Zamudio. Desde 2012 en adelante, las protestas regionales de Magallanes, Aysén y Arica, y las comunales de Calama, Petorca, Pelequén, Quintero-Puchuncaví, Freirina, Chiloé y Constitución, entre otras. En 2016 las manifestaciones contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En 2018 y 2019 las tomas de universidades y las multitudinarias movilizaciones protagonizadas por feministas y, en todo este periodo, la inclaudicable lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones históricas, que continúa sin solución.

Estas movilizaciones terminaron con algunos protocolos, otras tantas leyes, políticas públicas, mesas de trabajo, muchas promesas a futuro, pero el sistema patriarcal que nos subordina a la supremacía masculina, y el sistema capitalista que explota nuestro trabajo reproductivo no remunerado, seguían (siguen) igual. Los problemas estructurales no han sido tocados: la explotación de la fuerza de trabajo, la depredación de la naturaleza, la violencia contra las mujeres, la represión y la fuerza para la resolución de conflictos sociales; nada de eso queda siquiera como tema pendiente, son asuntos que se dan por zanjados cuando baja la presión social.

En la actualidad seguimos luchando, nos enfrentamos al negacionismo de los crímenes y horrores vividos durante la dictadura civil militar, a la pretensión de relativizar u ocultar las atrocidades cometidas en ese tiempo oscuro de nuestra historia. A la pretensión de borrar de nuestra memoria los avances en desarrollo cultural, humano, que logramos en los años llenos de esperanzas del gobierno de Salvador Allende. Nos enfrentamos a la ultraderecha, con sus mentiras y amenazas, su pensamiento arcaico y su acción violenta. Hoy, más que nunca, corremos el riesgo de retroceder en los derechos alcanzados, si nos dejamos engañar con sus discursos de mentiras y odio.

Sabiendo que enfrentamos versiones remozadas de dominación, neocoloniales, neoliberales, que se han levantado sobre la misma raíz ideológica de los sistemas opresivos capitalista y patriarcal, con otros movimientos sociales, haciendo nuestro el lema de la Unidad Popular, “la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrá romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación”, podemos seguir prefigurando la sociedad en que queremos vivir, con otras relaciones laborales, económicas, políticas, con otras relaciones humanas.

¡Las mujeres no olvidamos ni perdonamos ningún golpe!